カームダウンスペースとは

障害者差別解消法が改正され令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたこともあり、カームダウンスペースの設置や充実を目指す流れが加速しているように感じます。

この記事では注目を集めるカームダウンスペースについて初めての方にもわかりやすく解説をしていきます。

カームダウンスペースの目的

カームダウンスペースは一言で言うと「落ち着きを取り戻すための場所」です。

障害をはじめとする様々な理由で気持ちが穏やかではなくなってしまったときに利用します。

そのため、多くのカームダウンスペースは

①周辺環境からの余計な刺激が入らないようにするため

②また利用者が周囲の人の視線を気にすることが無いように

周りを囲われていたり、間仕切りが置かれていることが多いです。

感覚過敏がある人だけではない

近年ではHSP(Highly Sensitive Person)やHSC(Highly Sensitive Child)というワードが注目されたこともあり、感覚過敏が特に有名になりました。そのため、カームダウンスペースも感覚が過敏な方への配慮として考えられる傾向が強まり、壁と間仕切りに囲まれたスペースに椅子やソファーを配置し、刺激ができるだけ入らないようにした簡素なカームダウンスペースも少なくありません。(※低コストで設置が可能ということも理由です。)

しかし、このような簡素なカームダウンスペースでは落ち着くことが難しい方もいて、そのことを理解するために「感覚統合」という考え方をご紹介します。

感覚統合とは

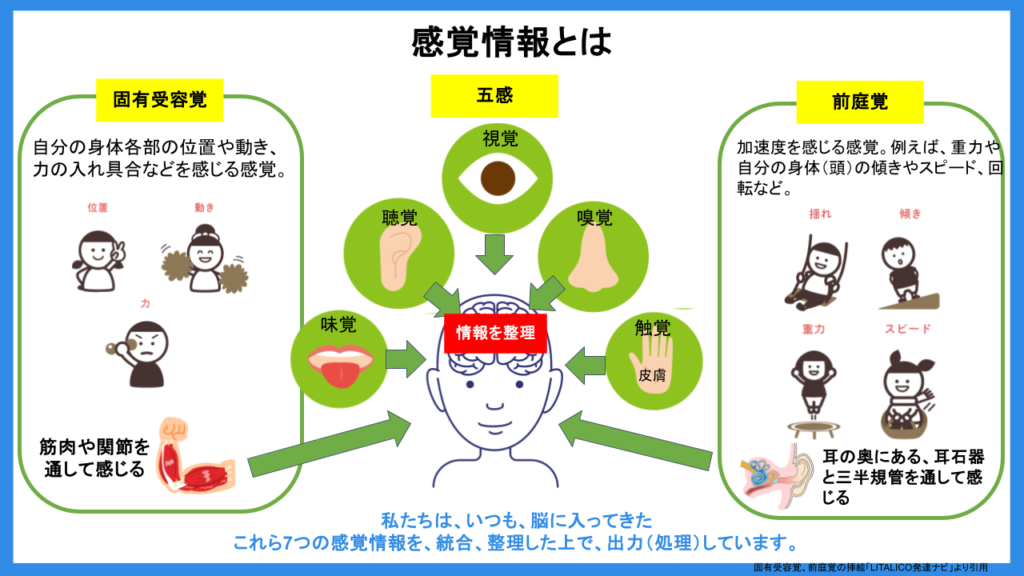

感覚統合とはたくさんの感覚情報・感覚刺激をまとめる脳の機能のことです。

1970年代に、アメリカ(カリフォルニア大学)の作業療法士、ジーン・エアーズ博士が、人間の発達や行動を、脳における感覚情報の統合という視点から捉えて感覚統合理論をつくりました。療育では、感覚統合療法とも呼ばれ、発達障害の子どもへのリハビリテーションで、取り入れられています。

ここでいう感覚にはいわゆる五感(味覚、聴覚、視覚、嗅覚、触覚)の他に固有受容覚と前庭覚があります。

固有受容覚とは、自分の身体各部の位置や動き、力の入れ具合などを感じる感覚で、筋肉や関節を通じて感じます。

前庭覚とは、加速度を感じる感覚で、重力や自分の身体の傾きやスピード、回転などを耳の奥にある耳石器と三半規管を通して感じます。

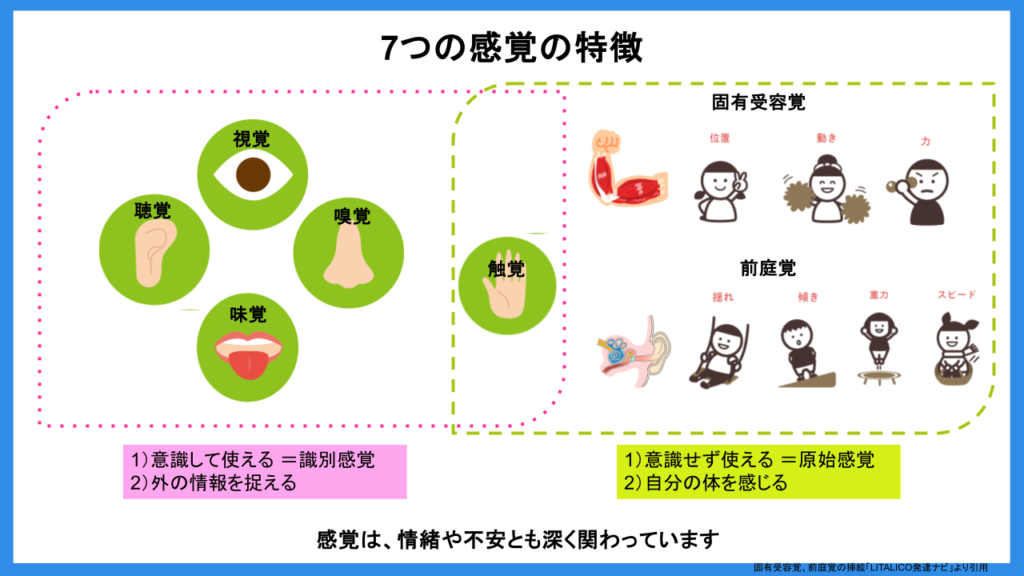

これら7つの感覚は意識して使える識別感覚と意識せず使える原始感覚の2つに大別されます。

識別感覚は外の情報を捉えるもので、原始感覚は自分の体を感じるものとされており、感覚は情緒や不安とも深く関わっています。

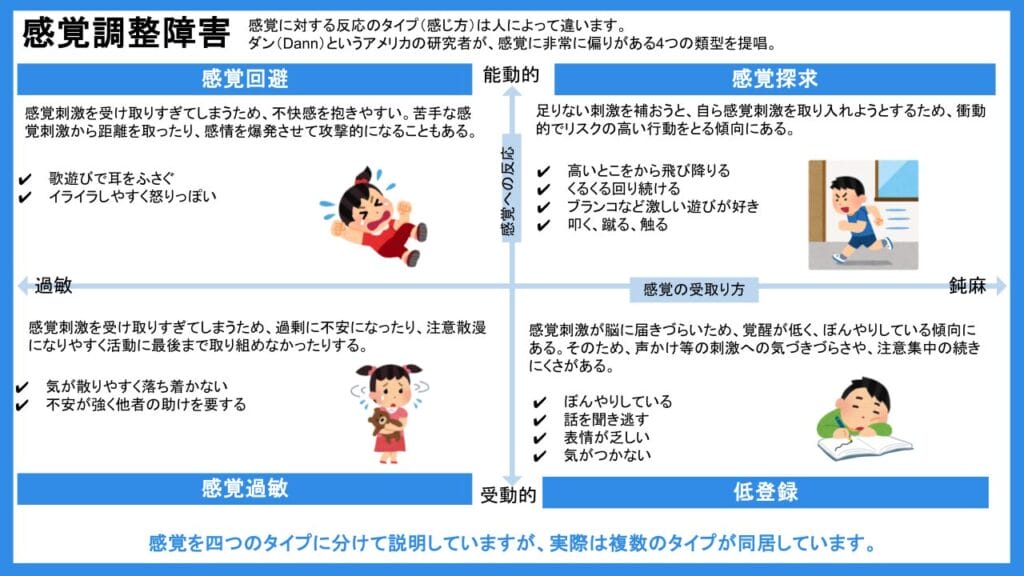

感覚に対する反応のタイプ(感じ方)は人によって違います。

ダン(Dann)というアメリカの研究者が、感覚に非常に偏りがある感覚調整障害として4つの類型を提唱しています。

先に触れた感覚過敏の他にも、同様に感覚の受け取り方は過敏であっても感覚への反応が能動的なタイプは感覚回避とされています。

また感覚の受け取り方が過敏ではなく反対に鈍麻な場合も、感覚への反応が能動的なタイプは感覚探求、受動的なタイプは低登録とされています。

このように感覚の受け取り方と反応は人によって様々であり、また同じ人であっても触覚は過敏だけれども聴覚は低登録というように感覚によって違うということもあります。

センサリールームとスヌーズレンルーム

カームダウンスペースと類似したものにセンサリールームとスヌーズレンルームというものがあります。

センサリールームは先ほどの感覚統合を目的としており、様々な感覚刺激を得られるように設計されており、発達障害の療育施設などにも整備されています。

またスヌーズレンルームはオランダで生まれたスヌーズレンという考え方に基づいて設計されており、感覚刺激を楽しむことを目的としています。

どちらも感覚刺激が得られるように意図的に設計されており、さらに大きく分けて活動的なものと静的なものの2種類があります。活動的なものは感覚刺激を満たすことで発達を促す目的があり、リハビリテーションとして活用されます。

一方で静的なものはリラクゼーションが目的にあり、カームダウンスペースにも取り入れることができます。

下記の写真は当社で設計に関わった静的なスヌーズレンルームの一例です。LED照明やプロジェクターの光を水や鏡、ファイバーなど様々な媒体を通じて柔らかに視覚刺激を入れたり、チェーン(鎖)がおもりとして入っているブランケット(チェーンブランケット)による原始感覚への刺激で自分の体を感じることができたりします。他にも嗅覚を刺激するアロマやスピーカーを通して音楽による聴覚刺激や振動を加えることもできます。

感覚統合やスヌーズレンを応用したカームダウンスペース

2022年に開催された東京大学制作展では、カームダウンスペースの展示がありました。簡単に作れる閉鎖空間であるインスタントハウス、没入感のあるVR映像とリラックスできる音楽、柔らかいクッションと重いチェーンブランケットを組み合わせたデジタルリハビリテーション体験が創出されました。

屋内広場に設置されたインスタントハウスの中に入るとまず目を引くのはLED照明による光を水を通して柔らかく届けてくれるタワー状の装置でした。その上に視線を移すとやはりLEDの光をファイバーを通じて届ける装置があり、さらに天井にもLED照明を布で覆って光を柔らかくする工夫がされています。

さらに柔らかなビーズクッションに身をゆだねて、重いチェーンブランケットを体に掛けると自然とまぶたが重くなってしまうような感覚になってしまいます。

このようにカームダウンスペースに感覚統合やスヌーズレンの考え方を導入することで、様々な感覚刺激を意図的に取り入れてより幅広いニーズに対応することができるようになります。

原始感覚を満たす特別なアイテム

最後にカームダウンスペースをワンポイントで充実したものにしてくれるアイテムをご紹介します。

感覚統合やスヌーズレンの考え方を取り入れて充実したカームダウンスペースを企画設計する上で、いわゆる五感(外の情報を捉える識別感覚)の刺激(先に紹介した間接照明の光やアロマ、音楽など)は想像がしやすく、味覚を除いて比較的に導入がしやすいと思います。一方で、自分の体を感じる原始感覚はどのように導入すればよいのか想像がつかない方も少なくないでしょう。

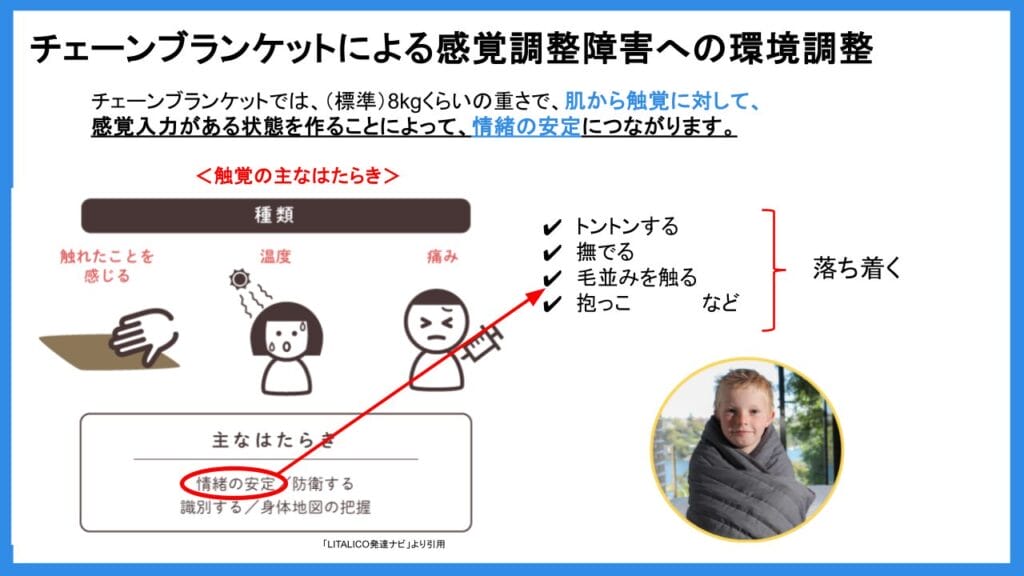

その原始感覚を満たしてくれるのが先述のチェーンブランケットです。特に触覚刺激には情緒の安定をもたらす効果があるので、カームダウンスペースに最適なアイテムです。

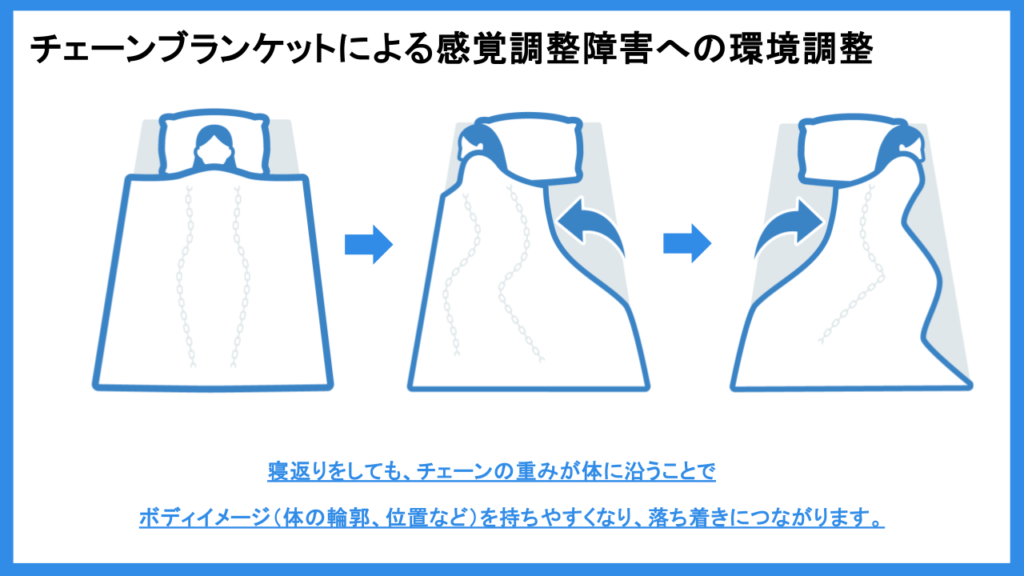

さらにチェーンブランケットを体に掛けるとチェーンの重み(重力を感じる前庭覚への刺激)が体に沿うことでボディイメージ(体の位置)が感じられ固有受容覚への刺激もあるのです。つまり、チェーンブランケットによって自分の体を感じる3つの原始感覚が満たされます。

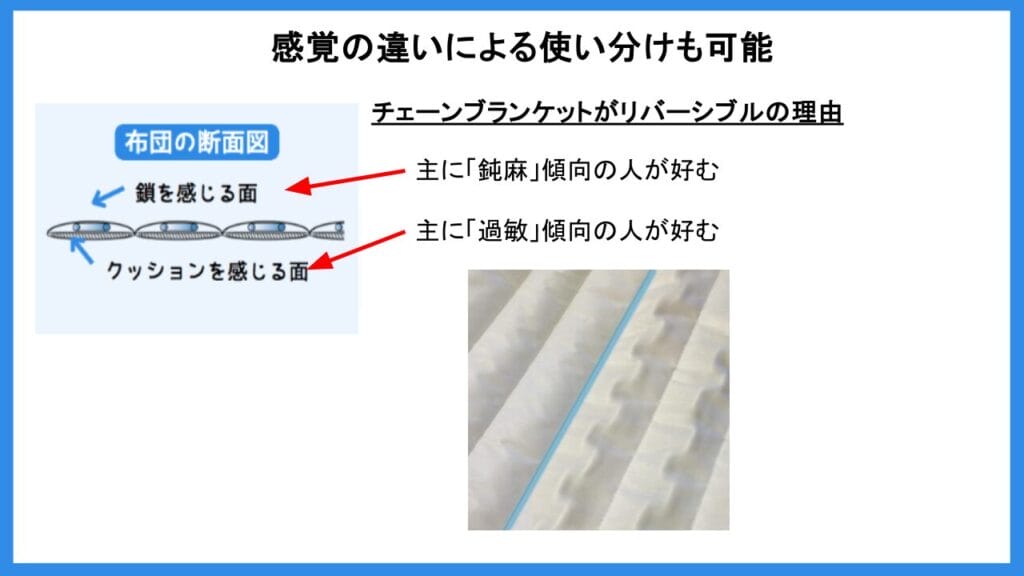

チェーンブランケットは両面が使えるリバーシブル構造になっており、鎖の凹凸を感じる面は触覚に対して鈍麻傾向の方向けに、やわらかいクッションを感じる面は触覚に対して過敏傾向の方向けにデザインされています。

ここまでカームダウンスペースを充実させるためのアイディアをご紹介しましたが、様々なアイテムを検討する上で7つの感覚刺激を考慮してセレクトをすることをお勧めします。

多くの感覚刺激が得られるようにアイテムを充実させることも重要ですが、利用者が好みのアイテムを選べてさらにその刺激の強度も選べるようにしておくことも重要です。例えば、光の強さや音の大きさ、振動の有り無し、チェーンブランケットの重さなどを選べるようにしておくと幅広いニーズに対応することができるのです。

この記事がカームダウンスペースについて知りたい読者の皆様にとって参考になれば幸いです。

今後、合理的配慮が広がり、様々な公共施設でカームダウンスペースの設置が進んでいくことを期待しています。

「 Inclusive Quiet Room -共生社会を目指して-」東京大学制作展に協力します

東京大学制作展2022で展示される「Inclusive Quiet Room -共生社会を目指して-」にてチェーンブランケットを提供します。