センサリールームとは

発達障害のある人への合理的配慮が、社会的な要請として広がってきています。

この流れの中で、サッカースタジアムや空港施設などの公共施設でもセンサリールームを設置が進んでいます。

本記事では、そもそもセンサリールームとは何なのか?センサリールームを設置を検討する上でのポイントについて解説していきます。

センサリールームはどんな人に必要なのか?

発達障害がある方や、最近話題に上ることの多いHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)やHSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)のある方に代表されるように、感覚器(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚など)への刺激の入り方も人によって様々であることが知られています。さらに受け取った感覚刺激(情報)に対する反応も、人によって様々です。

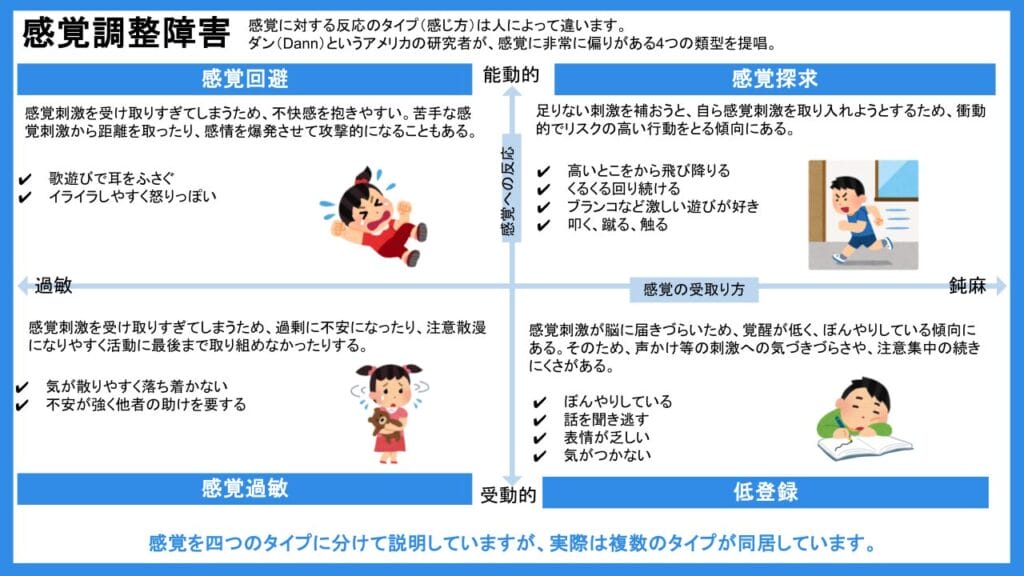

感覚の受け取り方と感覚への反応によって、日常生活で困りごとが生じてしまうことがあります。ダン(Dann)というアメリカの研究者が、感覚に非常に偏りがある感覚調整障害として4つの類型を提唱しています。

感覚過敏の他にも、同様に感覚の受け取り方は過敏であっても感覚への反応が能動的なタイプは感覚回避とされています。

また感覚の受け取り方が過敏ではなく反対に鈍麻な場合も、感覚への反応が能動的なタイプは感覚探求、受動的なタイプは低登録とされています。

このように感覚の受け取り方と反応は人によって様々であり、また同じ人であっても触覚は過敏だけれども聴覚は低登録というように感覚によって違うということもあります。

センサリールーム設置のヒント

このように感覚調整障害のある人にとって公共の場は、周囲に人が多くいたり、たくさんの色や光、音、匂いなど感覚刺激であふれています。

これらの感覚刺激が辛く感じられたときに、好ましくない感覚刺激を避けたり、好ましい感覚刺激によってリラックスできるような空間、それがセンサリールームなのです。

また感覚の問題の他にも、発達障害のある人の中には多動性・衝動性があって落ち着いて過ごすことが難しい方もいます。そういった場合にもセンサリールームが必要になることがあります。

事例 エディオンピースウィング広島スタジアム

エディオンピースウィング広島スタジアム(以下、Eピース)では、感覚調整障害や多動などの発達特性のある子ども達がサッカー観戦をするためのセンサリールームをサンフレッチェ広島から委託を受けて日本発達支援サッカー協会が運営をしています。

Eピースでは、センサリールームの利用者に一般とは別の入退館ルートを用意しており、導線から分ける工夫をしています。センサリールームのために専用の部屋を用意し、体をゆったり預けることのできる大型のビーズクッションや、凸凹の触覚刺激があるカラフルなブロック型のスツール、そして体をぎゅっと包み込む安心感のあるチェーンブランケットなど、設備にも様々な工夫があります。

センサリールーム設置の押さえるべきポイント

- 利用者にとって周囲の音や視線が気にならないようにする

- 部屋の外から中の様子が全くわからないと防犯上のリスクにもなり、利用者にとっても安心できない可能性もあるため注意

- 椅子やソファーを設置するだけではなく、心地よい感覚入力(色や触り心地、音楽、アロマ、チェーンブランケットやビーズクッション)をできる範囲で設備する

カームダウンスペースとは

障害者差別解消法が改正され令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたこともあり、カームダウンスペースの設置や充実を目指す流れが加速しているように感じます。この記事では注目を集めるカー […]